금강계만다라의 이취회(理趣會)

페이지 정보

호수 311호 발행인 록경(황보상민) 발간일 2025-10-01 신문면수 10면 카테고리 신행 서브카테고리 서원당안의불교페이지 정보

필자명 - 필자법명 혜광 필자소속 - 필자호칭 정사 필자정보 - 리라이터 -페이지 정보

입력자 총지종 입력일시 25-10-13 15:20 조회 547회본문

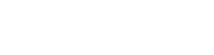

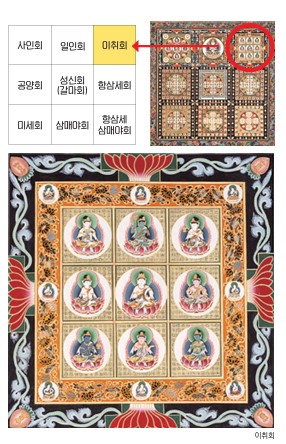

이취회(理趣會)는 그림과 같이 금강계 구회만다라(九會曼茶羅) 가운데 오른쪽 위쪽에 있다. 이 회는 중앙에 비로자나불 대신에 금강살타를 주존(主尊)으로 삼고 있다는 것이 가장 큰 특징이라 할 수 있다. 또 기존의 원륜(圓輪) 대신에 사각의 방단(方壇)으로 이루어져 있다는 것도 특징으로 들 수 있다. 방단도 안쪽과 바깥쪽으로 구분된다. 안쪽의 방단은 가로 세로로 모두 9개로 이루어져 있고, 그 속에 9분의 보살이 모셔져 있다.

또 바깥쪽의 방단(方壇)에는 모두 8분의 보살이 모셔져 있는데, 사방(四方)과 네 모퉁이에 각각 4분의 보살이 배치되어 있다. 그래서 이취회는 총 17분의 보살이 모셔진다. 이러한 배치는 기존의 만다라가 『금강정경』에 의해 그려진 것과 달리 『이취경』에 근거하여 그려져 있다.

『이취경』의 주된 내용은 인간의 본질적인 생(生)의 에너지가 금강살타의 보리심으로 표현되고, 보리심의 증득을 위하여 그 에너지가 여러 가지 방편으로 표현되는데, 그것이 바로 4보살녀(菩薩女)의 등장이며, 그 보살녀와의 관계에서 대지혜를 얻게 된다는 것이다. 대지혜를 얻는다는 것은 곧 비로자나불이 된다는 것이다.

『이취경』은 대승불교의 전통에 따라 미혹된 자의 깊은 곳에 부처가 내재(內在)되어 있다는 사고에 따라 중생의 보리심을 발현해야 한다고 설하고 있다. 부처 또는 보리심의 내재는 대승불교의 여래장 사상에 기인하고, 중생이 부처가 된다는 것은 유식사상(唯識思想)에 기반을 두고 있다.

또한 중생이 곧 부처라는 『화엄경』의 사상까지도 포함하고 있다. 따라서 『이취경』은 중생의 번뇌가 다하는 곳에서 부처를 발견하고자 한다. 그 방편이 사보살녀(四菩薩女)의 배치라 할 수 있다. 여기에서 금강살타와 사보살녀의 관계가 핵심이 되는데, 이취회는 중생의 번뇌와 애욕의 에너지를 성불과 보리심의 기반으로 보고 있는 것이다. 이취회에서 사보살녀는 중요한 역할을 한다.

이취회의 구조를 살펴보면, 안쪽의 8보살은 동서남북 사방(四方)의 욕금강보살(慾金剛菩薩), 애금강보살(愛金剛菩薩), 촉금강보살(觸金剛菩薩), 만금강보살(慢金剛菩薩)의 사보살녀(四菩薩女)와 대각선 방향의 4사선(斜線)에 있는 금강소향보살(金剛燒香菩薩), 금강화보살(金剛華菩薩), 금강등보살(金剛燈菩薩), 금강도향보살(金剛塗香菩薩)의 내사공양보살(內四供養菩薩)이다.

바깥쪽의 사각 방단(方壇)에는 사방(四方)으로 금강구보살(金剛鉤菩薩), 금강삭보살(金剛索菩薩), 금강쇄보살(金剛鎖菩薩), 금강령보살(金剛鈴菩薩)의 사섭보살(四攝菩薩)이 배치되고, 대각선 방향에는 금강희보살(金剛嬉菩薩), 금강만보살(金剛鬘菩薩), 금강가보살(金剛歌菩薩), 금강무보살(金剛舞菩薩)의 외사공양보살(外四供養菩薩)이 배치되어 있다.

금강살타를 중심으로 사방에 배치된 사보살녀(四菩薩女)의 역할은 무엇일까?

먼저 아랫부분에 있는 동방의 욕금강보살(慾金剛菩薩)은 활과 화살을 갖추고 있는 애욕(愛慾)의 신(神)이다. 애욕(愛慾)은 상대를 사랑하는 욕망으로, 이 애욕은 청정한 것이며 보살의 경지로 표현된다. 남방(왼쪽)의 촉금강보살은 법열(法悅)의 대상과 접촉케 하는 보살이다. 그 법열(法悅)은 깨달음의 경지로서 사랑의 희롱이 절정에 이르렀을 때 느끼는 환희를 여기에 비유한 것이다. 앞의 욕금강보살이 애욕(愛慾)을 일으키는 보살이라면, 촉금강보살은 애욕의 대상과 접촉케 하는 보살로 묘사된다.

서방(위쪽)의 애금강보살은 일체중생을 끌어안고 보리(菩提)를 향하여 나아가게 하는 보살이다. 그래서 사랑의 적극적인 행동으로 표현된다. 북방(오른쪽)의 만금강보살은 중생의 오만불손(傲慢不遜)한 마음의 작용에 비유된다. 이 오만불손은 실제로는 보리심의 증득과 자비심을 역설적으로 말하고 있다. 깨달음의 경지에서 지혜의 눈으로 보면, 오만불손마저도 부처의 자비로운 작용력과 동일한 것으로 승화시킨 것이라 할 수 있다.

이와 같이 사보살녀(四菩薩女)는 비밀성과 상징성의 의미에서 중생이 보리심을 일으켜 깨달음, 지혜를 얻는다는 것을 나타내고 있다. 이외에 이취회에 등장하는 안쪽 방단의 내사공양보살과 바깥쪽 방단의 사섭보살과 외사공양보살이 있다. 내외사공양보살은 금강살타와 사보살녀(四菩薩女) 간의 상호공양을 의미하고, 사섭보살은 보리심으로 이끌기 위해 중생을 인도하는 보살의 역할을 하고 있다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.